Si è tenuto a Tramutola, nella biblioteca comunicale, un interessante incontro sui dialetti, da non intendere come lingue di serie B, anzi sono “Lingue” riconosciute e studiate e di cui il Progetto A.L.BA sta portando avanti uno studio tout court sul patrimonio linguistico lucano che ci appartiene e va salvaguardato.

“La lingua riflette la storia”, in Basilicata si sono avuti nel corso dei secoli influenze di popoli che hanno portato le loro lingue e i loro costumi, amalgamandosi con ciò che trovavano, e cambiando ulteriormente l’aspetto di una lingua che ci rende l’unico luogo in Italia in cui convergono tutte le peculiarità derivanti dal disgregamento del latino. Non va dimenticato per vergogna e nemmeno pulito da qualsiasi imposizione, così come non è anacronistico parlare la lingua dei nostri avi. Quella lingua che tutti noi usiamo per esprimere le “emozioni” vere come il panico, la rabbia e l’entusiasmo che solo attraverso l’uso del dialetto si riescono a veicolare e a far comprendere al meglio.

“I confini geografici non sono confini linguistici“, quando si dice:”il dialetto della Val d’Agri è quasi come il napoletano oppure il dialetto di Genzano di Lucania sembra pugliese” si sbaglia e si fa un torto alla nostra Basilicata. La Basilicata ha avuto nel corso della storia un “carattere” forte, linguisticamente parlando, e non ha subìto da nessuno la propria lingua, si sono avute delle commistioni e mescolanze questo sì, ma non è una terra di lingue imposte anzi è una terra di lingue che ha esportato alcuni termini lessicali.

“L’italiano è un’evoluzione di un dialetto“, il fiorentino all’epoca era una lingua riconosciuta ma che si parlava sono in Toscana. All’epoca, nel 1400, erano tutte lingue paritarie e non c’era nessuna differenza di valori tra le lingue parlate nella nostra penisola, non ancora va ricordato un’Italia unita. Il contesto storico ha portato a far sì che una lingua – il fiorentino – che ora viene chiamata dialetto, diventasse la lingua ufficiale in tutta Italia; quello stesso contesto storico che ha portato una lingua ufficiale dell’epoca – il veneziano – a diventare o meglio ad essere considerata un dialetto nella nostra epoca.

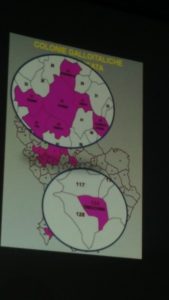

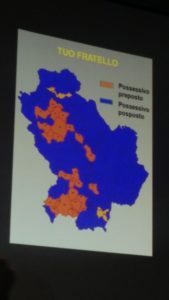

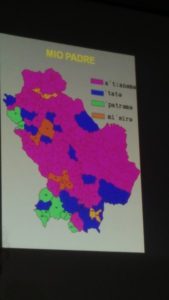

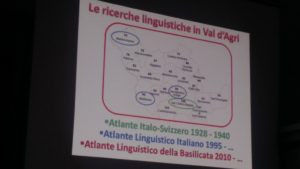

La Professoressa Del Puente, docente dell’UNIBAS e a capo del progetto A.L.BA (Atlante Linguistico della Basilicata), è intervenuta all’incontro snocciolando spunti di riflessione sui dialetti valligiani su cui davvero c’è da riflettere: come il genere neutro che manca nell’italiano e nei dialetti della Val d’Agri esiste; sulla particolarità dei dialetti di Grumento Nova e Viggiano, entrambi riconducibili a contatti siciliani ma avvenuti in contesti storici e linguistici differenti; l’uso del possessivo che varia così come il vocalismo differente. La docente ci ha tenuto a ribadire, come secondo lei l’insegnamento del dialetto nelle scuole primarie, potrebbe aiutare a evitare errori di grammatica in italiano, portando l’esempio dell’inglese: un bambino è consapevole che è un’altra lingua e si comporta da tale, non mischiando le due lingue; così potrebbe avvenire anche con dialetto e lingua italiana.

Sono intervenuti Annamaria Grieco, Assessore alla cultura del comune di Tramutola; Maria Rosaria Apicella, Presidente circolo culturale Ferroni; Vincenzo Lo Sasso, Presidente Pro-Loco Tramutola; due allievi della Professoressa Del Puente e Dottori di ricerca nel progetto A.L.BA Francesco Villone e Teresa Carbutti, relazionando su “Il lessico della Val d’Agri tra perdita e conservazione“; ha moderato Andrea Mario Rossi.

Gianfranco Grieco

Ignazio Buttitta in “Lingua e dialettu”

Un popolo

mettetelo in catene

spogliatelo

tappategli la bocca

è ancora libero.

Levategli il lavoro

il passaporto

la tavola dove mangia

il letto dove dorme,

è ancora ricco.

Un popolo

diventa povero e servo

quando gli rubano la lingua

ricevuta dai padri:

è perso per sempre.

Diventa povero e servo

quando le parole non figliano parole

e si mangiano tra di loro.

Me ne accorgo ora,

mentre accordo la chitarra del dialetto

che perde una corda al giorno.

Mentre rappezzo

la tela tarmata

che tesserono i nostri avi

con la lana di pecore siciliane.

E sono povero:

ho i danari

e non li posso spendere;

i gioielli

e non li posso regalare;

il canto

nella gabbia

con le ali tagliate

Un povero

che allatta dalle mammelle aride

della madre putativa,

che lo chiama figlio

per scherno.

Noialtri l’avevamo, la madre,

ce la rubarono;

aveva le mammelle a fontana di latte

e ci bevvero tutti,

ora ci sputano.

Ci restò la voce di lei,

la cadenza,

la nota bassa

del suono e del lamento:

queste non ce le possono rubare.

Non ce le possono rubare,

ma restiamo poveri

e orfani lo stesso.

UN POPOLO CHE RINUNCIA ALLA SUA LINGUA PERDE ANCHE L’ANIMA (sottotitolo) di Ignazio Buttitta poeta siciliano